感光度、曝光指數、反差指數——曝光是在曝什麼?

film speed 感光度

exposure index 曝光指數

contrast index 反差指數

昨天上課有人問到,要是按照講述的曝光方式進行,那麼底片感光度不就跳來跳去的?

對,如果按照大家以為的感光度觀念,對暗部測光進行補償的操作,感光度其實就是跳來跳去的,不過要是理解這三個數值的來源定義,你會發現其實也不全然是這樣一回事,因為跳來跳去的是曝光指數。

film speed在底片的世界裡頭,其實是顯影之後才有辦法量測的,古早的量測方式是將不同的感光乳劑製作後塗布於玻璃,進行相同曝光,接著相同顯影,於是在玻璃上獲得深淺不一的濃度。量測操作是將燭光置於玻璃下方,上方則擺放白磷,依照白磷起火時間來比較濃度差異,越濃的越慢起火。這樣一來,由於進行了相同曝光、相同顯影,得到不同的白磷起火時間,也就能夠定義出較快起火的乳劑感光度較低。

這裡的重點是:感光度是經過顯影之後才量測的。

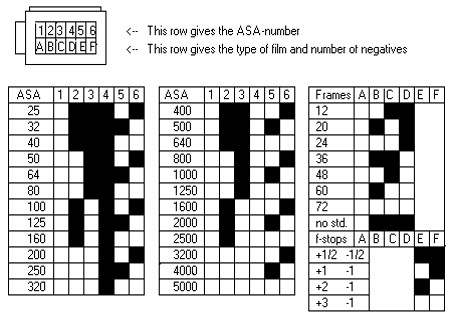

當我們對底片顯影之後,獲得具有濃度的負片,就已經是鎖死了底片感光度。無論你曝光多寡,只要顯影後使負片濃度上升超過某個值,也就可以用常見的ASA/DIN系統定義該底片感光度,而不同系統差異只是在於計算回推超過某個值的時候,需要給予感材多少曝光量。

這裡的重點是:顯影是化學反應,反應條件會影響底片生成濃度的狀況,進而量測出不同的感光度。

而曝光指數的操作就變得容易懂了,其實就只是操作時給予底片不同的曝光量。以嚴格的階調客觀複製來說,當我們有了一個顯影條件之後,照理說不管在哪裡,我們都應該使用同一個曝光量,因為陰影就是陰影,不管你在室內選擇的,還是在戶外選擇的,對你來說,「那個地方看起來是暗的、深色的,但是可以清楚看到細節、紋理、質地」,又或者「那一處看起來是暗的、深色的,不認真看會看不到東西」,這種判斷通常是一樣的,不會因為是陰天或晴天而有所差異。

但這樣拍的話,會見鬼。

現實生活中是不可能的,至少以捲式底片來說沒可能。捲式底片用戶面對的環境、拍攝目的多變,有時候要拍風景,有時候要拍跑來跑去的孩子,有時候要拍昆蟲,都用同一曝光量拍攝是無法操作的。所以當你站在室內對一處陰影測光補償後得到4/30,同一處陰影擺到戶外,可能你就會用8/125了,曝光整整少了4格,也就是最後負片上來看,那一塊陰影變成完全的純黑色,你的曝光指數早就隨著補償和選擇而跳動了。

聽起來有點可怕,但是回頭來看拍攝目的,其實並沒有那麼奇怪。

在室內的你,本來就處在相對微弱的光線下,人眼很強,會去看到更多細節,你可能也覺得那地方需要那些陰影細節,所以你選擇了4/30。在戶外周遭的東西都很亮,那一處陰影很可能只是汽車底盤下的陰影,一點都不重要,所以將之用8/125拍成全黑並沒有對照片造成視覺上的影響。

一樣繼續看拍攝目的的話,也是有可能在室內採用8/125,因為人在走動,現場縱深很深,那些衣物細節都不重要了,你想拍的是人在室內觥籌交錯的動作,所以需要景深留下姿態、手勢,需要快門來凝止動作。同樣的,你也可能在戶外選擇4/30,原因是在拍攝的是風景是靜物,你認為披覆在草叢根部土壤上的落葉都要看的一清二楚。

曝光就是這樣,依拍攝目的決定陰影曝光狀況,對暗部測光並補償。 而這些操作就是為了能夠將現場階調放到適合的負片階調,讓後續的編輯(將負片階調放到相紙階調)能夠順利進行。而製作負片階調的方式就是顯影,顯影在處理的就是反差指數(特性曲線),以及更深刻的東西是,同樣的反差指數,但「如何」達成。這關係到什麼?舉例而言,在網路普遍認知裡頭,增感一定就高反差、一定就粗粒子、天空一定會爆掉,又或者曝光不足一定就會反差很低,又或者曝光一定要正確,這些認知在合理或符合目的的顯影處理來看,皆是謬誤。